Das Fundament der EnergiewendeBeton. Bewehrung. Und plötzlich: Begeisterung.

Mein erster Baustellen-Besuch im Windpark Gomadingen

Von Naomi Krimmel, Presse- und Koordinierungsstelle beim Regierungspräsidium Tübingen

Ich gebe es offen zu: Ich hatte von Beton und Bewehrung bisher so viel Ahnung wie ein Elefant vom eleganten Salsa-Tanzen. Technik, Baumaschinen, Fundamente? Nicht mein Ding. Das wird bestimmt öde – dachte ich. Aber dieser Tag im Windpark Gomadingen hat mich eines Besseren belehrt. Für einen Videodreh durfte ich hinter die Kulissen blicken – dorthin, wo das entsteht, was später niemand mehr sieht: das Fundament der Energiewende.

Ich bin keine Ingenieurin – ich kümmere mich im Regierungspräsidium Tübingen unter anderem um unsere Social-Media-Kanäle. Und plötzlich stand ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Sicherheitsschuhen und Warnweste auf einer Windpark-Baustelle, neben einem Kranz aus Spannankern und einem Bauleiter, der extra aus dem Ruhestand zurückkam, um dieses Projekt zu begleiten. Das Gespräch mit Bauleiter Ferdinand Tausendpfund hat mir gezeigt, wie viel Know-how, Planung und echte Handarbeit in so einem Fundament stecken.

Dieser Beitrag erzählt, was man später nicht mehr sieht: Wie das Rückgrat der Energiewende unter der Erde beginnt.

Wo wir stehen: WEA5 – die letzte Anlage im Bau

Der perfekte Tag, denn das Besondere: Wir können alle Windkraftanlagen, die hier entstehen in unterschiedlichen Bauphasen und bei strahlendem Sonnenschein sehen. „Wir sind jetzt hier in der Windparkanlage Gomadingen, aktuell auf dem Standpunkt der Windenergieanlage 5. Das ist die letzte Anlage, die gebaut wird“, erzählt Ferdi Tausendpfund, Bauleiter RES in Deutschland mit Sitz in Freiburg.

Hier auf der Schwäbischen Alb, im Landkreis Reutlingen – genauer gesagt im Bereich Eichberg bei Gomadingen – entstehen derzeit fünf neue Windkraftanlagen vom Typ Vestas V162 mit einer Leistung von jeweils 6,2 MW und 250 Meter Gesamthöhe. Die Magerbetonschicht, auf der wir stehen, hat eine klare Funktion: „Sie ist dicht – da läuft das Anmachwasser vom Beton nicht weg. Und auf der anderen Seite kann ich ordentlich drauf arbeiten und später die sogenannte Bewehrung aufstellen“, so Ferdi Tausendpfund.

Alles beginnt unter der Erde

Bevor auch nur ein Tropfen Beton fließen kann, wird viel geplant. Dabei wird der Natur- und Artenschutz berücksichtigt und die geologischen Verhältnisse an den geplanten Standorten untersucht.

Der Standort hier in Gomadingen? Ein Glücksfall. Direkt unter dem Waldboden liegt massiver Kalkstein – tragfähig, hart und trocken. „Wir konnten ohne zusätzliche Bodenverbesserung bauen“, erklärt Ferdi Tausendpfund. „Für uns waren das mehr als ideale Bedingungen. Das spart Zeit, Geld und Material.“ Bei weichen Untergründen an anderen Standorten in Deutschland müssen zusätzliche sogenannte Pfahlgründungen eingesetzt werden.

Rund 3.000 Kubikmeter Fels wurden im Zuge der Vorarbeiten rausgefräst – und gleich vor Ort wiederverwendet: als Baustellenstraße, Kranstellfläche, Schotterweg.

Warum es nicht tief, sondern breit sein muss

Jede der fünf Windkraftanlage wird auf einem Fundament stehen, das auf den ersten Blick erstaunlich flach wirkt. „Die meisten denken, das geht mindestens 20 Meter in die Tiefe“, erzählt mir Bauleiter Ferdi Tausendpfund. „Aber das muss hier gar nicht sein.“

Die meisten Fundamente für Anlagen auf dem Festland sind übrigens sogenannte Flachgründungen. Fundamente müssen also nicht tief sein, sondern breit und clever konstruiert. Warum? Das zeigt er mir mit einer kleinen Performance: „Wenn ich Sie jetzt umstoßen wollte und Sie stehen eng beieinander – dann kippen Sie schnell. Wenn Sie aber breitbeinig stehen, sind Sie stabiler. Dann haben Sie eine Lastabtragung in den Außenbereich“, erklärt Herr Tausendpfund. Genau nach diesem Prinzip funktioniert das Fundament: Es leitet die Kräfte nicht tief in den Boden, sondern nach außen. „Das Fundament wird nach unten breiter – damit die Lasten vom Turm möglichst in die äußeren Bereiche geführt werden.“

Das Stahlherz: Bewehrung

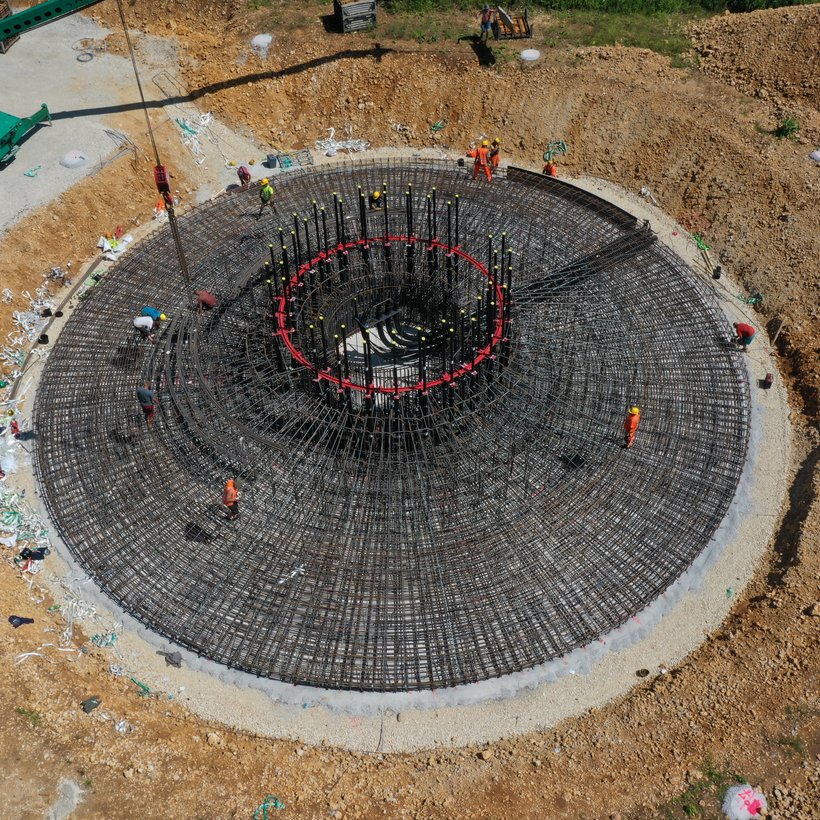

Diese statische Raffinesse wird mit rund 100 Tonnen Bewehrungsstahl umgesetzt – im Stahlwerk vorgebogen, vor Ort per Hand gebunden, millimetergenau vermessen. Wir haben mittlerweile den Standort gewechselt und befinden uns bei der Anlage 3 im Windpark Gomadingen.

60 schräge Spannanker, die wie gigantische Sicherheitsgurte später den Turm mit dem Fundament verbinden. „Die ziehen den ganzen Turm nach unten ins Fundament rein“, sagt der Bauleiter. Ein System, das bundesweit eingesetzt wird – standardisiert und bewährt.

Ohne Anschluss kein Strom

Ach ja und nicht zu vergessen: Ohne Netzanbindung kein grüner Strom. In der Mitte der Bewehrung stecken schon Leerrohre für die Stromleitungen. 20 km Mittelspannungskabel, verlegt in sieben km Gräben – sauber durch den Felsen gefräst und gebohrt - bis zum nahegelegenen neu gebauten Umspannwerk.

Der Betonmarathon

Steht die Bewehrung, rollt der Beton an: 800 Kubikmeter Beton pro Fundament - angeliefert von rund 100 Betonmischern aus der Region. An einem einzigen Tag, von 6 Uhr früh bis kurz vor Mitternacht, muss alles „frisch-in-frisch“ gegossen werden, sonst verliert das Fundament seine Tragkraft.

Der Beton wird direkt über eine Betonpumpe und einen riesigen Schlauch eingebracht, ständig in Bewegung gehalten und verteilt. Gleichzeitig arbeiten Rüttelflaschen im Inneren: Sie jagen die eingeschlossenen Luftblasen nach oben raus – das sorgt für maximale Dichte und Stabilität.

Vier Stunden später ist die Oberfläche begehbar. Dann kommt der sogenannte Flügelglätter zum Einsatz und es wird wie bei einer Tortencreme alles glattgestrichen. Nach 28 Tagen erreicht der Beton seine Endfestigkeit.

Zahlen, die beeindrucken und das gelandete „Ufo“:

Unsere letzte Station für heute: Die Windkraftanlage 1. Fertig geglättet erinnert alles, wie ich finde, an ein gelandetes UFO.

Das Ergebnis: 2.000 Tonnen Eigengewicht, 24,5 Meter im Durchmesser und 2,9 Meter Stärke in der Mitte. Obendrauf steht später der 166 Meter hohe Turm – inklusive Maschinenhaus und drei Rotorblätter, der zusammen mit dem Fundament eine Nabenhöhe der Anlage von 169 m ergibt. Also nochmal rund 1.000 Tonnen schwer. Unterm Strich trägt das Fundament gut 3.000 Tonnen – plus Windlasten bis Orkanstärke.

Die fünf Anlagen hier werden ab Mitte nächsten Jahres bald zusammen rund 65 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Das reicht für mehr als 20.000 Haushalte. Und all das beginnt mit dem, was niemand mehr bald sieht: einem Meisterwerk aus Beton, Stahl, Hand- und Präzisionsarbeit – und verdammt viel Teamarbeit.

Die sichtbare Gewindehülse hier nimmt später den 89-Meter-Betonturm passgenau auf. Danach wird das Fundament mit Erde überdeckt und nach Fertigstellung der Montagearbeiten begrünt. Auf den Betonturm werden in einem zweiten Schritt der dreiteilige und etwa 75 m hohe Stahlturm sowie das Maschinenhaus aufgesetzt und die Rotorblätter mit einem Durchmesser von 162 m anmontiert. Die Hälfte der Montagefläche wird zurückgebaut, bleibt aber tragfähig – falls ein Kran für Wartung oder Rückbau anrückt. Letzterer ist Pflicht und sogar per Bankbürgschaft garantiert.

Die fünf Anlagen hier werden ab Mitte 2026 bald zusammen rund 65 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Das reicht für mehr als 20.000 Haushalte. Und all das beginnt mit dem, was niemand mehr bald sieht: einem Meisterwerk aus Beton, Stahl, Hand- und Präzisionsarbeit – und verdammt viel Teamarbeit.

Ferdinand Tausendpfund wäre eigentlich im Ruhestand: „Ein Kollege hat mich gebeten, ob ich nicht doch nochmal eine neue Herausforderung suche“, erzählt er mir lachend. „Ich habe mich zwei Jahre lang in das Thema eingefuchst – und es macht richtig Spaß. Vor allem, weil’s um was geht: die Energiewende.“

Mit dem Brummen der Rüttelmaschine, dem Klang der Betonpumpe im Ohr, Stunden an Filmmaterial im Gepäck – und per Du mit Bauleiter Ferdi – kehre ich an diesem Tag erfüllt und fasziniert zurück an meinen Schreibtisch.

Und warum ich am Ende begeistert war?

Weil mir klar wurde: Hier wird nicht einfach „tief gegraben und Beton gegossen“. Hier greifen Vermessungspräzision, Statik, Natur- und Ressourcenschutz, Materialwissenschaft und echte Handwerkskunst nahtlos ineinander. Und mittendrin: Menschen, die mit Leidenschaft daran arbeiten, dass die Energiewende nicht nur eine Idee bleibt – sondern steht und hält.

Wie das alles in Bewegung aussieht? Das zeige ich bald im Social-Media-Reel – mit Drohnenaufnahmen, Baustelleneinblicken und Ferdi Tausendpfund vor der Kamera. Folgen Sie uns auf Insta, TikTok, Facebook oder LinkedIn – das Video geht bald online.

Und wer weiß – vielleicht geht’s Ihnen wie mir: Sie werden Beton-Fundamente künftig mit anderen Augen sehen.

Danke an Ferdinand Tausendpfund und RES für die Möglichkeit, diese Eindrücke festzuhalten – und natürlich danke an alle anderen, die hier mit Beton, Stahl und Leidenschaft die Energiewende voranbringen.